プラディミシンA(PRM-A)が新型コロナウイルスの感染を有効に抑制する可能性を報告しました。

自然界に存在する低分子がウイルス感染抑制の手段となりうるという発見は、

「自然科学が人の回復(リハビリ)に寄与する」という当協会の理念と深く共鳴します。

プラディミシンAがマンノース(緑色)と結合している分子モデル。カルシウムイオンがシールのように働いて2つの化合物を結合する(名古屋大学提供)

研究の要点(簡潔に)

- 選択的結合:PRM-Aは糖のうちマンノースにのみ選択的に結合する特性を持つ(グルコース等には結合しない)。

- 作用仮説:ウイルス表面のスパイクに存在する糖鎖(マンノースを含む)にPRM-Aが結合すると、スパイクが「コーティング」され、ヒト細胞への結合が妨げられ感染が阻害される。

- 強力かつ安全:in vitro試験で約10 μM程度で感染率をほぼゼロに抑制。高濃度でもヒトの気管支上皮由来細胞の生存率はほぼ維持され、細胞毒性は観察されなかった。

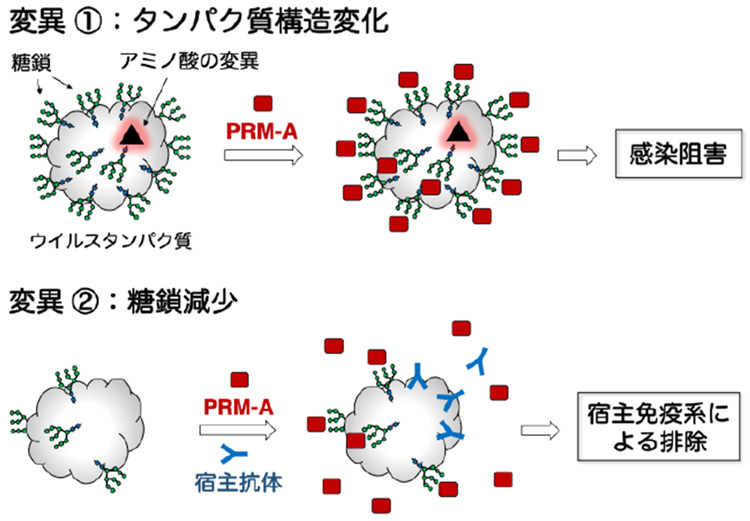

- 変異株への適応性:ウイルス変異は主にタンパク質配列の変化に関わるため、糖鎖の構造は比較的維持されやすく、変異株にも効く可能性が示唆される。糖鎖が減少する変異が起きれば免疫による排除が促進され、これも感染抑制に寄与しうる。

- 創薬上の利点:PRM-Aは低分子で安定性があり、レクチン等の高分子とは異なり大量生産や変性の問題、抗原反応の危険性が少ない点で有利。既報ではHIVに対する作用も示されている。

プラディミシンAを、濃度を変えて作用させたときのウイルスの感染率(青色)と、ヒトの気管支の上皮細胞の生存率(赤色)の比較。高濃度でも安全に阻害できることが分かる(名古屋大学提供)

臨床化・創薬に向けた課題と展望

研究チームは、現状の活性をさらに高めること(より低濃度での効果発現、目標として約10倍の活性向上)が必要だと述べています。

また、プラディミシンAを大量に安定供給するための培養技術を持つ機関が限られている点は、逆に「国内での技術的アドバンテージ」として活用できる可能性があります。

今後は誘導体合成による活性向上と安全性評価、さらに動物モデルや臨床試験へと段階を進めることが期待されます。

ウイルスが2パターンで変異した場合、いずれのケースでもPRM-A(プラディミシンA)によって感染が防げることのイメージ図(名古屋大学提供)

研究の背景・支援

本研究は名古屋大学糖鎖生命コア研究所(中川優准教授ら)を中心に、長崎大学、高岡(富山県立大学)等と共同で行われ、

日本農芸化学会、長崎大学高度感染症研究センター、日本学術振興会の研究助成を受けています。成果は学術誌に掲載され、複数の大学によって共同発表されました。

ユニリハからのコメント

自然界の微生物が産む低分子化合物が、人類の感染症対策につながる可能性を示した今回の発見は、まさに「自然科学と人の回復(リハビリ)」の結びつきを象徴します。

ユニバーサルリハビリテーション協会としては、こうした基礎研究の進展が将来の臨床的応用や新薬開発に結びつくことを期待しつつ、自然由来の資源と科学的探求を支援する立場から情報発信を続けていきます。