腸内細菌YB328 と がん免疫療法 —ユニリハの解釈

🔬「腸内細菌が“がん免疫療法”を支援する時代へ ― 微生物と免疫、そして再生の科学」

🧩1.ニュースの概要(事実)

2025年8月13日、国立がん研究センターと産業技術総合研究所、理化学研究所、複数の大学による共同研究グループが、

「がん免疫療法(免疫チェックポイント阻害剤)」の効果を高める新しい腸内細菌『YB328』を発見したと発表しました。

このYB328は、日本人のおよそ2割が保有しているとされる「ルミノコッカス科」に属する未知の菌で、腸内に存在すると免疫細胞の司令塔である「樹状細胞」を活性化し、T細胞のがん攻撃力を高めるということが明らかになったんだ。

研究成果は英科学誌「Nature」に掲載され、すでに臨床応用に向けてスタートアップ企業と共同で準備が進行中。 「がん免疫療法 × 腸内環境」の新しい時代が始まった、と言っていいね。

提供:scienceportal

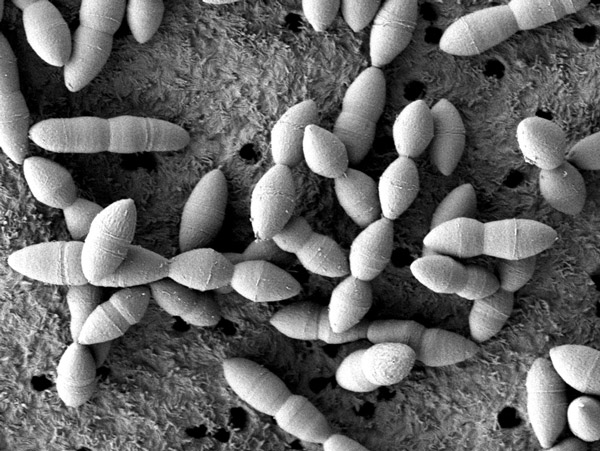

腸内細菌「YB328」の走査型電子顕微鏡(SEM)イメージ(プレースホルダ)

透過型電子顕微鏡(TEM)のネガティブ染色イメージ(プレースホルダ)

🌿2.ユニリハの視点:リハビリテーションとの関連性

ユニリハ(日本ユニバーサルリハビリテーション協会)で注目すべきは、この発見が「腸内環境の調整が免疫・神経・再生機構に影響する」というエビデンスをさらに裏づけた点にある。

リハビリの現場では、がん治療後の倦怠感、筋力低下、免疫低下、抑うつ、慢性炎症など――

身体と心の回復を妨げる「全身性の免疫変調」がしばしば課題になる。

その中で、今回の「YB328」は次のような可能性を示唆している:

- 🧠(1)神経‐免疫相関の再評価

樹状細胞とT細胞の活性化は、免疫だけでなく自律神経や内分泌系を介して全身の恒常性に波及する。つまり、「腸内細菌が脳や筋肉の回復過程に間接的に影響する」可能性が高い。これは「腸脳相関」「腸筋相関」という近年の概念とも一致する。 - 💪(2)運動療法×腸内環境

適度な運動が腸内細菌叢の多様性を高めることはすでに知られている。YB328のような「免疫賦活性菌」を持つ人は、運動によってさらに免疫反応の質が向上する可能性がある。将来的には「運動+食事+腸内菌調整」の個別化リハビリプログラムが組まれる時代になるかもしれない。 - 🌈(3)食事・栄養介入の重要性

腸内細菌は“環境に依存する存在”。YB328が機能を発揮するには、プレバイオティクス(食物繊維やオリゴ糖)、ポリフェノール類などをうまく取り入れる食習慣がカギを握る。つまり、栄養管理もリハビリテーションの一部として再定義できる。

🧬3.科学的インパクト

– 樹状細胞の活性化を経口投与の腸内細菌で誘導できるというのは、免疫学的に画期的。

– これは「微生物によるバイオセラピー」の可能性を広げ、

薬でなく菌で免疫をデザインする時代が見え始めたということ。

– 既存の免疫療法が効かなかった患者にも、新たな希望となる。

🩺4.ユニリハの研究員への示唆

- 1. 腸内環境の評価 – リハビリ対象者に対して腸内細菌プロファイルを評価することで、個別の運動・栄養介入を設計可能。

- 2. 免疫調整リハ – 炎症性疾患や術後リハビリで、腸由来の免疫反応が回復速度に関与する可能性を検証。

- 3. マイクロバイオーム療法との連携 – 将来的にYB328を利用したプロバイオティクス等が登場すれば、リハビリ医療への導入が期待される。

💬まとめ

腸は「第二の脳」と呼ばれるけれど、いまや「免疫の司令塔」であり「再生の起点」でもある。

今回の発見は、がん治療の枠を超え、

リハビリテーションを“全身の恒常性の再構築”と捉える科学的裏づけになる。

ユニリハが目指す“自然科学に基づくリハビリテーション医学”にとって、この研究はまさに次世代のエビデンスの一端だと言えるね。