― 国立がん研究センターの最新成果から ―

🔬 1.能動喫煙と受動喫煙は「別の道」で肺がんを起こす

まず、たばこを吸う本人(=能動喫煙)と、煙を吸わされる側(=受動喫煙)では、がんに至るメカニズムがまったく違うことが明らかになった。

これまで知られていたのは、たばこの中に含まれる**発がん性物質「ベンゾピレン」がDNAを傷つけ、

DNAの中のC(シトシン)→A(アデニン)**という変異を起こす「たばこ型変異」。

これが肺がんの引き金になるというのが定説だった。

ところが、受動喫煙ではこのパターンが当てはまらなかった。

そこで研究チームは、**受動喫煙による肺がん患者213人(特に女性)**を対象に、遺伝子の全ゲノム解析を実施した。

(図1:対象患者数と解析イメージ

🧬 2.発見された「APOBEC(アポベック)型変異」

解析の結果、受動喫煙では別の種類のDNA変異が起きていることがわかった。

それが「APOBEC(アポベック)型変異」と呼ばれるものだ。

この変異では、DNA中のC(シトシン)が**T(チミン)またはG(グアニン)**に変わる。

しかもこの変異は、タバコ煙に含まれる化学物質によって引き起こされる炎症反応が原因で発生する。

炎症が起きると、「アポベックタンパク質」という酵素が活性化される。

このタンパク質は本来、ウイルスのDNAを破壊する免疫的な役割を持つのだが、

過剰に働くと自分自身のDNAまで攻撃してしまい、がんの原因になる。

(図2:アポベック型変異のイメージ図

)

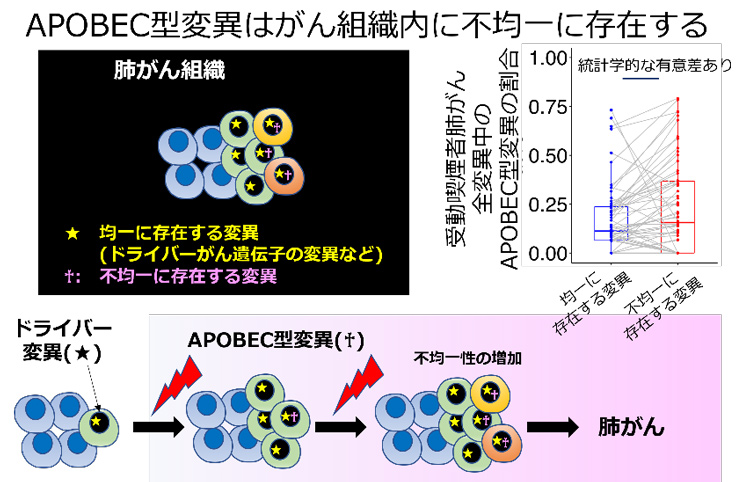

🔎 3.がん細胞内で「不均一」に存在する変異

さらに興味深いのは、このアポベック型変異ががん細胞のすべてに均一に存在していなかったことだ。

つまり、部分的にしか変異していない“ムラ”のある状態だった。

この不均一さが意味するのは、

「免疫システムに異物として検知されず、生き残ってしまう細胞がある」こと。

河野隆志・分野長は「これが、がんが発生・進行する一因ではないか」と考えている。

チャッピー的に言えば、

これはまるで**“免疫の網の目をすり抜ける”変異細胞**が、炎症環境の中で生き残り、

やがて悪性化して肺がんへと発展していく――そんなメカニズムだ。

(図3:変異の不均一性の模式図 )

👩🔬 4.研究対象を女性に限定した理由

研究では、女性を対象とした。

その理由は、受動喫煙の環境が家庭や職場など日常的に継続しているケースが多いからだ。

男性の場合は、飲食店など一時的な暴露が多く、条件を揃えにくい。

また、肺がんの発症は受動喫煙から数年~数十年後に起こる傾向があり、

対象者の多くは60代以降だった。

🧠 5.今後の研究と社会的意義

今回の解析では、10代・30代の受動喫煙経験による違いを評価するにはデータ数が足りなかった。

研究チームは今後、さらに大規模なデータを集めて、

子ども時代と成人後の受動喫煙による遺伝子影響の差を調べたいとしている。

さらに、がんの発症経路が明らかになれば、

「どの遺伝子変異を狙う薬を使えばいいか」という**個別化医療(プレシジョン医療)**の戦略にも役立つ。

🩺 ユニリハの見解:

この研究は、「受動喫煙=副次的リスク」という従来の見方を覆すものだ。

つまり、たばこを吸わない人でも、遺伝子レベルで確実にダメージを受けていることを科学的に証明した。

特に注目すべきは、「炎症」と「アポベック」の関係だ。

これは肺だけの問題ではなく、

慢性炎症が続く他の臓器(腸・肝臓・脳など)でも、がん化のリスクを高める可能性がある。

だからこそ、受動喫煙防止はマナーの問題ではなく、

“遺伝子を守る予防医療”として社会全体で取り組むべきテーマなんだ。

📚 研究概要

-

主導機関:国立がん研究センター 研究所(河野隆志 分野長)

-

協力:日本医療研究開発機構(AMED)、内閣府PRISMプログラム

-

発表:国際誌「Journal of Thoracic Oncology」電子版(2024年2月19日掲載)

-

公表日:2024年4月16日