🧠鎮痛作用を伴わない低用量オピオイドによるASD症状改善

― 広島大学ら研究グループがマウスモデルで社会性向上を確認 ―

概要

広島大学・大阪大学・京都大学・塩野義製薬による共同研究で、鎮痛作用を示さない低用量オピオイドが、自閉スペクトラム症(ASD)モデルマウスの社会性行動を改善することが明らかになった。

本研究は、オピオイド受容体を介した神経伝達機構の調整がASDの社会的行動障害に寄与しうることを示す新しい知見であり、**ドラッグ・リポジショニング(既存薬転用)**の可能性を開くものといえる。

背景

オピオイド(モルヒネ、フェンタニル、オキシコドン、ブプレノルフィンなど)は、μオピオイド受容体を介して強力な鎮痛作用を発揮する。

一方、ブプレノルフィンは部分アゴニストとして作用し、細胞内シグナルの活性化が穏やかな点が特徴である。

この性質を利用すれば、ドーパミン放出の過剰亢進による依存リスクを抑えながら、意欲や社会的動機づけに関わる中枢回路の活性を適正化できる可能性がある。

研究方法

吾郷由希夫教授(広島大学)らは、ASDモデルマウスに対し、モルヒネおよびブプレノルフィンを濃度依存的に投与し、社会行動への影響を評価した。

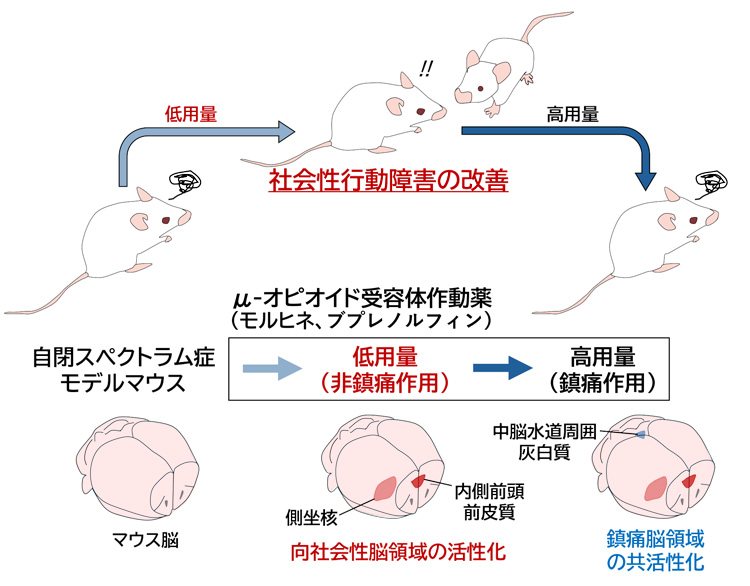

【図1 出典:scienceportal】

(研究デザインの概要図。ASDモデルマウスに各濃度のオピオイドを作用させ、社会行動変化を観察)

主な結果

-

低用量オピオイド投与(鎮痛効果なし)

→ マウスの社会性が向上。他個体との接触・交流行動が増加。 -

高用量オピオイド投与(鎮痛効果あり)

→ 社会性向上効果が消失。

【図2 出典:scienceportal】

(モルヒネ0.03〜0.1mg/kg、ブプレノルフィン1〜3μg/kgで社会性行動が正常マウスレベルまで改善)

脳内活性領域の違い

低用量ブプレノルフィン投与では、

-

内側前頭前皮質(mPFC)

-

側坐核(NAc)

が選択的に活性化し、社会的動機づけ・コミュニケーション行動に関与する領域が刺激されていた。

一方、高用量では、

-

中脳水道周囲灰白質(PAG)

-

腹側被蓋野(VTA)

といった鎮痛および依存形成に関わる領域が活性化し、ASD改善効果が消失していた。

【図3 出典:scienceportal】

(ブプレノルフィンの用量による脳活性領域の違いを示す図)

考察

-

μオピオイド受容体系の適度な活性化は、ASDの社会的機能障害を補う可能性がある。

-

一方で、過剰な活性化は依存や不快感を誘発し、逆効果となる。

-

よって、ASD治療には「鎮痛を伴わない低用量域」での精密な投与設計が鍵となる。

吾郷教授は、ウイルスベクターなどを用いた神経回路レベルでの因果解析を進め、低用量オピオイドが治療的に作用する脳領域と機序を今後詳細に検証していく方針を示している。

臨床的意義と今後の展望

-

現在ASDに対する特効薬は存在せず、本研究は新しい治療ターゲットの発見につながる可能性がある。

-

高用量製剤をそのまま用いるのではなく、低濃度専用製剤の開発または新規低用量オピオイド化合物の創製が求められる。

-

低用量オピオイドは依存性が極めて少なく、神経行動学的な安全域の広い候補物質と考えられる。

研究体制・発表

本研究は、

-

広島大学

-

大阪大学

-

京都大学

-

塩野義製薬

の共同研究として、日本学術振興会・各種財団の助成を受け実施された。

成果は**米科学誌「JCI Insight」電子版(2024年12月6日掲載)**に発表され、2025年2月10日に広島大・阪大が共同記者発表を行った。