これは、近年のゲノム解析技術の進展により、従来の「二重構造モデル」に代わり、「三重構造モデル」など、より複雑な日本人の祖先系統を示す新たな学説が提唱されていることを解説する記事です。

対象となるドクター、ナース、PT、OT、STなどの医療従事者の方々に向けて、ゲノム解析と進化人類学の進歩という視点と、疾患感受性への応用という視点を踏まえて、ユニリハの解釈を説明します。

1. レポートの核心:従来の「二重構造モデル」から「三重構造モデル」へ

従来の日本人の祖先に関する定説は、**「二重構造モデル」**でした。

-

二重構造モデル: 狩猟採集民である縄文人と、弥生時代に大陸から渡来した稲作民である弥生人の混血によって現代日本人が形成されたという説。

しかし、近年の大規模なゲノム(全遺伝情報)解析によって、この説を修正し、祖先集団の構成がより複雑であったことを示唆する**「三重構造モデル」**などの新たな見解が提唱されています。

2. 「3系統説」を裏付ける主要な研究(2つのアプローチ)

報告書では、異なるアプローチからの2つの研究が紹介されており、いずれも日本人の祖先が3つの系統に分けられる可能性が高いことを示しています。

A. 理化学研究所(理研)などの研究グループによる大規模な現代日本人のゲノム解析

-

対象: バイオバンク・ジャパンに登録された日本人3256人分のDNA全配列。

-

結果: 現代日本人の祖先は主に、以下の3つの系統に分けられる可能性が高いと結論付けました。

-

縄文系: 沖縄県に最も祖先比率が高く(28.5%)、遺伝的親和性も高い。

-

関西系: 関西に多く、漢民族との遺伝的親和性が高い。

-

東北系: 東北に多く、縄文人や古代の宮古島人、古代韓国人に近い。

-

-

解釈: この結果は、従来の二重構造モデルでは説明しきれない、より複雑な集団の混血や移動があったことを示唆しています。

-

(図1:大規模な日本人のゲノム解析により日本人集団の遺伝的構造を明らかにする研究の概念図が入ります)出典:scienceportal

-

(図2:ゲノム解析による7地域の日本人集団は3つの集団に分けることを示す図。日本人の祖先が沖縄系(K1)、東北系(K2)、関西系(K3)の「3つの祖先系統」に分かれることを示す図が入ります)出典:scienceportal

B. 金沢大学などの研究グループによる古代人骨のゲノム解析

-

対象: 縄文・弥生・古墳時代の遺跡から出土した人骨のゲノム。

-

結果: 現代日本人は大陸から渡ってきた3つの集団を祖先に持つという**「三重構造モデル」**を提唱しました。

-

基層集団から分かれた縄文人(2万~1万5000年前に渡来)。

-

弥生時代に渡来した北東アジア起源の集団。

-

古墳時代に渡来した東アジアの集団。

-

-

解釈: 縄文時代以降、古墳時代までに2段階にわたって遺伝的に異なる集団が日本列島に流入し、混血が繰り返された過程を考古学的な証拠から裏付けています。

-

図3出典:scienceportal

図3出典:scienceportal(図3:ゲノム解析に使われた試料の人骨が出土した遺跡の場所。○は新たな人骨ゲノムデータが得られた遺跡を示す図が入ります)

-

表1出典:scienceportal:

(表1:縄文時代から現代に至るまでの日本人ゲノムの変遷を示すグラフ。本州での現代日本人集団は古墳時代に形成された3つの祖先から成る三重構造を維持しているグラフが入ります)

3. 東京大学の研究による「縄文人度合」の地域差

東京大学の研究グループは、現代日本人のゲノムにおける縄文人由来の遺伝的変異の割合(縄文人度合)を都府県別に推定し、地域差があることを明らかにしました。

-

度合が高い地域: 東北地方(青森、秋田、岩手など)、関東の一部(茨城、群馬)、鹿児島県、島根県など。

-

度合が低い地域: 近畿、四国など。

-

図4出典:scienceportal

(図4:都府県別「縄文人度合」。色が濃いほど度合いが高いことを示す地図が入ります)

4. 医療への関連性:ゲノム解析と「病気感受性」

この研究の重要な側面の1つが、ゲノム解析が**「病気感受性」**、すなわち特定の疾患にかかりやすい遺伝的傾向の解明に繋がることです。

-

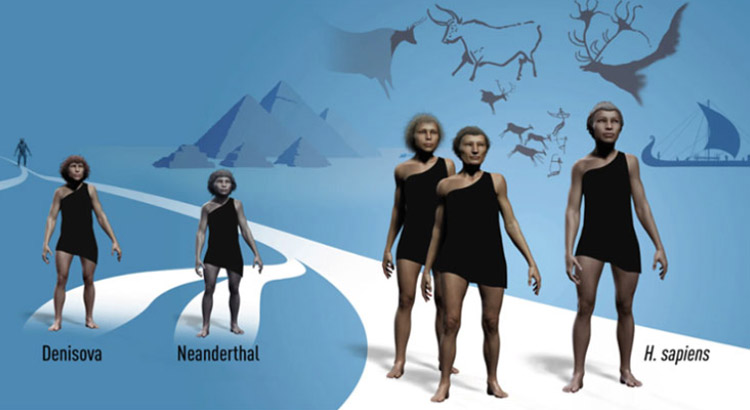

ネアンデルタール人・デニソワ人との交雑:

-

現代日本人には、絶滅したネアンデルタール人やデニソワ人から受け継いだDNA配列が見つかっています。

-

特にデニソワ人から受け継いだ配列には、2型糖尿病に関連するものも含まれていたという興味深い報告があります。

-

-

縄文人の遺伝的傾向:

-

縄文人の遺伝的要素は、渡来人と比べて身長が低いことや、血糖値が高くなりやすく中性脂肪が増えやすい傾向に関連していました。これは、彼らの狩猟採集生活に適応した形質であった可能性が指摘されています。

-

ユニリハの解釈と医療従事者への説明ポイント

A. ゲノム解析技術の進歩と進化人類学の融合

これらの成果は、篠田謙一氏が述べているように、次世代シーケンサーなどの最新のDNA・ゲノム解析技術(核DNAを短時間で大量に解析可能)が、考古学や人類学と融合した賜物です。

-

影響: 骨の形状などの形態学的分析だけでは不可能だった、人類集団の移動のルートや、複雑な混血の時期・実態が科学的根拠をもって時空を超えて解明できるようになりました。

-

図5出典:scienceportal

(図5:現生人類のホモ・サピエンスがネアンデルタール人やデニソワ人と交雑してそれぞれの遺伝子の一部を引き継いでいることを示すイメージ図が入ります)

-

B. 臨床応用の可能性:個別化医療と遺伝的背景

医療従事者の皆様にとっては、この遺伝的な多様性の解明が、将来の**個別化医療(Precision Medicine)**の基盤となり得るという点が最も重要です。

-

疾患リスクの層別化: 日本人が3つの主要な系統と、それ以前の古代人(デニソワ人など)の遺伝子を複雑に受け継いでいるという事実は、地域ごと・個人ごとの遺伝的背景の多様性を浮き彫りにします。

-

薬剤応答性・疾患感受性: 2型糖尿病の例が示すように、特定の遺伝的系統が、ある疾患への感受性(かかりやすさ)や、薬剤の代謝・応答性に影響を与える可能性があります。

-

例えば、縄文系祖先比率が高い地域や個人では、血糖値管理や脂質代謝に関する指導や投薬計画に、遺伝的背景を考慮したきめ細やかなアプローチが将来的に必要になるかもしれません。

-

まとめ

最新の研究は、現代日本人のルーツが単一ではなく、複数の時期に、複数の系統の集団が渡来し混血を繰り返した結果であるという**「多様性」を示しています。このゲノム解析の進歩は、人類進化の壮大な解明に貢献するだけでなく、医療の分野においても個別化医療**の実現に向けた重要な遺伝的基盤情報を提供するものです。

出典:scienceportal