― KRAS遺伝子変異解析による次世代型スクリーニング技術 ―

(大阪大学大学院医学系研究科 谷内田真一 教授らの研究成果)

■ 背景:難治がん「膵臓がん」の早期診断の壁

膵臓がんは臨床的に“silent killer”とも称され、初期症状が乏しいまま進行し、発見時にはすでに局所進展または遠隔転移を伴うケースが多い。

国立がん研究センターによる最新統計では、**膵臓がんの5年生存率は約13%**と、主要がんの中でも際立って低値を示している。一方で、Stage I段階で発見され外科的切除+補助化学療法を行った場合には約53%まで生存率が上昇することが報告されており、早期診断技術の確立が最大の臨床課題となっている。

■ 研究概要:胃カメラ時に追加可能な膵液遺伝子解析法

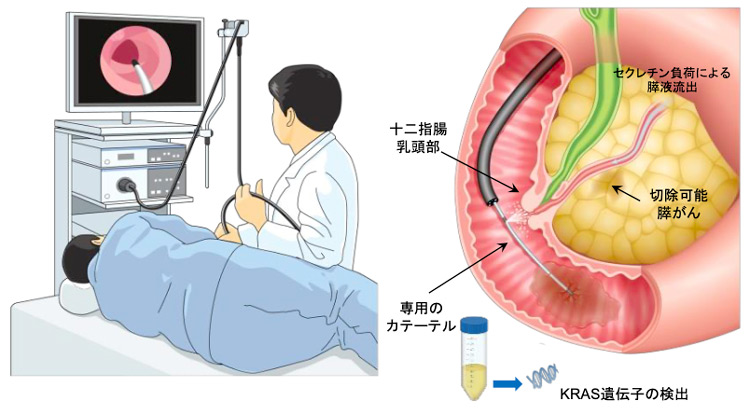

大阪大学の研究グループは、上部消化管内視鏡(EGD)検査において、膵管由来の分泌液を微量採取し、KRAS遺伝子変異を高感度に検出する新規診断法を開発した。

この技術は、既存の内視鏡検査フローを大きく変えることなく、1〜2分程度の追加操作で膵がんの存在をスクリーニングできる点に大きな臨床的意義を有する。

■ 技術的プロトコル

-

セクレチン刺激法による膵液分泌促進

検査開始前にセクレチン静注を行い、膵外分泌を誘発。 -

十二指腸乳頭部での膵液採取

胃カメラを十二指腸乳頭部に位置づけ、側孔付きカテーテルを挿入。

生理食塩水による洗浄後、膵液を回収する。 -

KRAS変異解析

回収液からDNAを抽出し、KRAS遺伝子(codon 12, 13, 61など)における変異頻度を定量解析。

変異数(mutation allele frequency:MAF)の上昇を膵管上皮内新生物(PanIN)〜膵がん存在の分子マーカーとして診断する。

(図1:胃カメラを用いた膵液採取と遺伝子解析の手技概要)

■ 臨床評価:全国10施設による多施設共同研究

研究チームは全国10施設と共同で、

-

健常者群:75例

-

早期膵臓がん群:89例

を対象に前向き検証を実施。

結果、

-

特異度(Specificity):100%

-

感度(Sensitivity):80.9%

と、従来の腫瘍マーカー(CEA・CA19-9)の検出能を大きく上回る結果を示した。

(図2:KRAS変異数の分布と膵がん発症群との相関グラフ)

■ 意義:臨床応用とリスク層別化スクリーニングへの展開

KRAS変異は膵管上皮の前がん病変(PanIN)段階から高頻度に出現することが知られており、本法は「がんの芽」を検出できる分子レベルのスクリーニング技術といえる。

また、セクレチン負荷+上部消化管内視鏡という既存インフラを利用可能な minimally invasive 技術であることから、

-

家族歴を有する高リスク群

-

糖尿病新規発症者

-

慢性膵炎・IPMN経過観察中の患者

などに対する追加スクリーニング検査としての実装が期待される。

■ 今後の展望

谷内田教授らは、膵がんの発症から進行まで約15〜20年という長い時間軸を持つことを踏まえ、

この検査法を定期健康診断や人間ドックの**「膵がん早期発見モジュール」**として導入することを構想している。

腫瘍マーカーによる血清診断が限界を示す中、内視鏡+遺伝子解析というハイブリッドアプローチが、

将来的に「膵がん死亡率の劇的低下」に寄与する可能性が高い。

■ ユニリハ視点からの臨床的考察

ユニリハでは、本技術の発展を「消化器機能リハビリテーションの新たな入り口」として注目している。

胃・膵・腸の消化液分泌動態や自律神経調整メカニズムの理解は、

がん早期診断のみならず、術後の膵外分泌機能リハビリや代謝調整介入にも応用可能である。

本研究は、単なる診断技術の進歩にとどまらず、

**「内視鏡 × 分子生物学 × 生理リハビリテーション」**の融合を象徴する一歩といえる。

出典:scienceportal