【冬の注意】COVID-19と「血栓」リスク — 心・脳・腎を守るために今できること

血栓って何が問題? — できる仕組みを簡単に

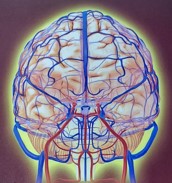

血栓は血管の中で血液が固まった「かたまり」です。血栓ができて血管を塞ぐと、その先に血液が行かなくなり、臓器や組織に酸素や栄養が届かなくなります。医学的には〈血流の停滞〉〈血管の傷害〉〈血液の凝固能亢進〉の3つがそろうと血栓ができやすくなります。COVID-19では炎症や血管(内皮)の障害、凝固系の亢進が同時に起こるため、血栓リスクが高まるのです。

血栓が狙う代表的な臓器:心臓・脳・腎臓

心臓 — 冠動脈(心臓に酸素を送る血管)が詰まると「急性心筋梗塞」になります。またCOVID-19は心筋炎(心臓の筋肉の炎症)を引き起こし、心機能を低下させることもあります。胸の強い痛み、急な息苦しさ、冷や汗、意識低下などが出たら速やかな救急受診が必要です。

脳 — 脳の血管が血栓で閉塞すると「脳梗塞」を生じ、運動麻痺や言語障害、視力障害、意識障害などが現れます。若年のCOVID-19患者でも急性脳梗塞の報告があるため、片麻痺や急な言語障害などが出た場合は一刻も早く救急へ。

腎臓 — 腎臓は血液をろ過して尿を作る臓器です。腎血管が詰まると急性腎障害(急性腎不全)を引き起こすことがあり、重症例では透析が必要になることもあります。糖尿病や慢性腎疾患がある人は特に注意が必要です。

どんな検査や治療が行われるの?

医療の現場では、血栓の疑いがあると血液検査(D-ダイマー、凝固系の検査、血小板など)や画像検査(下肢エコー、CT肺動脈造影、心エコー、脳CT/MRIなど)で評価します。治療の基本は抗凝固療法(血液を固まりにくくする薬)で、症状や重症度に応じて投与量や薬剤が決まります。急性の大きな血栓では血栓溶解療法や外科的処置が検討されますが、出血リスクとのバランスが常に重要です。

冬とテレワークで高まるリスク — 今すぐできる予防法

- 寒さ対策をしっかり:手足・首元を温め、屋内でも重ね着を。血管の収縮を抑えます。

- こまめに動く:長時間の座位は避け、30分ごとに立ち上がって脚を動かす(足首回し、かかと上げ下げ、短い歩行)。

- 適切な水分摂取:脱水は血液の粘度を上げ、血栓をつくりやすくします。

- 喫煙・過度の飲酒は控える:これらは血栓リスクを高めます。

- 基礎疾患がある方は医師と相談:心疾患、糖尿病、肥満、過去の血栓歴、がん治療中などは要注意。

- 強い胸痛、激しい息苦しさ、急な頻脈や意識障害

- 片側の下肢の突然の腫れ・痛み(深部静脈血栓の可能性)

- 片側の麻痺、言語障害、視力障害、急激な激しい頭痛(脳梗塞の疑い)

最後に:不安なときは一人で悩まず相談を

COVID-19は血栓リスクを増やしますが、適切な予防と早期対応で危険を減らせます。特に冬は寒さと生活様式の変化(テレワークなど)でリスクが上がりやすいため、「冷やさない」「こまめに動く」「水分をとる」を日常の習慣にしてください。基礎疾患がある方や過去に血栓の既往がある方はかかりつけ医と相談し、必要なら検査や予防策を検討しましょう。